据汽车之家消息,首次在慕尼黑举办的国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY)于日前正式开幕。

此次展会上,华为集中展示了包括智能驾驶、智能座舱等在内的多项解决方案。其中华为最新AR-HUD增强现实抬头显示方案是此次展出的重点。

引领车载智能之风,AR-HUD 表现亮眼

自2021年来,华为的自动驾驶和智能座舱业务逐一公布,引领了中国乃至全球的智能风潮,鸿蒙OS智能座舱、智能驾驶计算平台MDC、高分辨4D成像雷达、智能集成化热管理系统 TMS 等新产品,已经逐渐成为了智能驾驶竞赛的领跑者。

AR-HUD 采用独特的光路设计和算法技术解决了业界普遍存在的 HUD 重影眩晕问题,是华为在智能座舱和智能驾驶领域做出的又一个重大突破。

AR-HUD 拥有高达 100PPD 的高清视觉显示,不仅可以显示仪表必要的信息,同时结合感知数据与周围环境进行高交互感体验,例如显示 AR 导航、行人预警、障碍物预警等关键信息,进一步增强驾驶员的态势感知,提高了行车安全。

除此之外,华为 AR-HUD 还可以与实景地图 POI 相结合,该 AR-HUD 还可在行驶过程中将停车场、餐厅、购物、娱乐、加油站等信息进行实时显示。

行车安全为导向,指引 HUD 不断革新

抬头显示器(HUD)是以驾驶员为中心的多功能仪表盘,最早应用于航空领域,通用汽车在 1988 年率先将该技术应用于汽车领域,2003 年宝马成为欧洲车企中第一位配备 HUD 的品牌,随后多家整车厂都开始将 HUD 应用于自家车型中。

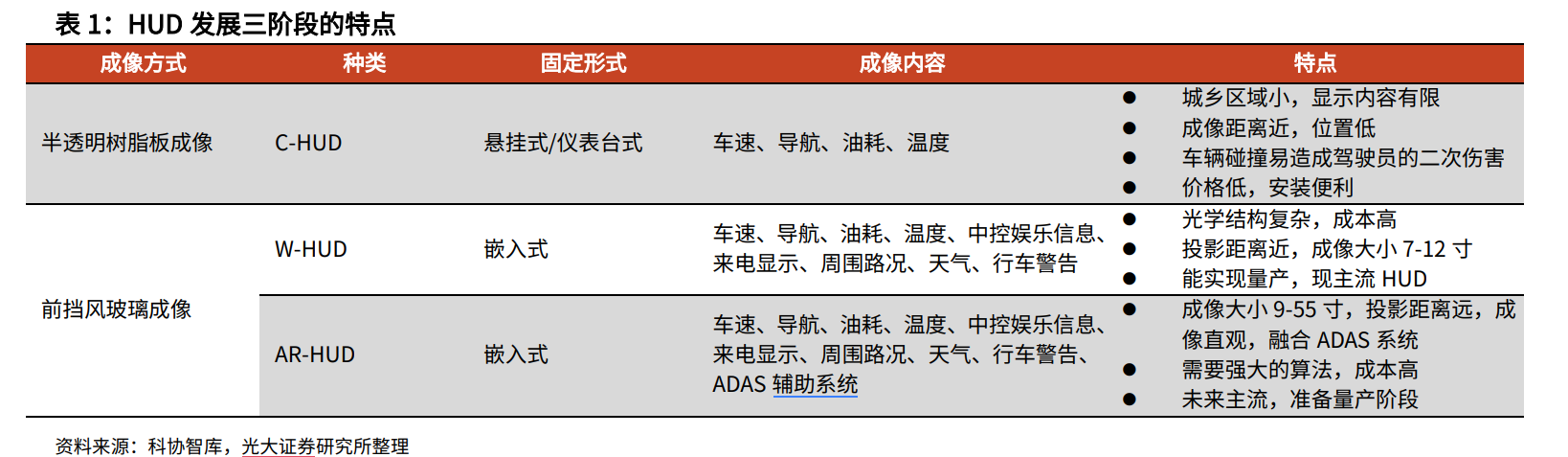

HUD 发展历程可以划分为三个阶段:C-HUD 阶段、W-HUD 阶段和 AR-HUD 阶段,为满足行车安全和用户需求 HUD不断革新。

第一阶段为 C-HUD 组合型抬头显示:投影成像载体为驾驶员前方的一块 6-8 寸的透明树脂玻璃,投影成像距离小于 2 米,成像信息包括车速、导航、油耗、温度等,多为数字信息,显示形式较为集中且单一,制造总成本较低。

但 C-HUD 主要有以下两个缺点:

(1)C-HUD 使车内零部件数目增加,在发生事故时容易对驾驶员造成二次伤害;

(2)投影距离较近,驾驶员在行车过程中视线远近切换容易导致晶状体调焦疲惫,影响驾驶状态。

第二阶段为 W-HUD 风挡型抬头显示:将信息投影至前挡风玻璃,设备嵌入于车辆内部,显示效果更加一体化及能保持车内内饰美观。W-HUD 显示范围变大,投影距离增加至 2-6 米,显示内容增加中控娱乐信息、来电显示、周围路况、天气、行车警告等更丰富的信息。

主要缺点:

(1)曲面挡风玻璃成像会出现重影;

(2)成像距离较近,驾驶员会受到远近调焦影响;

(3)制作成本较高。

第三阶段为 AR-HUD 增强现实型抬头显示:AR 技术的出现,让 HUD 的使用场景有了更多可能,能更加有效的提高驾驶安全性。

AR-HUD 在导航时,可以直接将信息显示到 HUD 上,并融合实际的路况场景进行显示,左转右转一目了然。

更能结合 ADAS 功能,及时预告路况和行人信息。成像更大,投影距离更远,可以融合 ADAS 系统。

主要缺点:

(1)需要强大的算法支持;

(2)制作成本更高。

光学技术突破,更多想象成为可能

运用在 HUD 的投影技术包括 TFT-LCD 投影、DLP 投影、激光扫描投影和 LCOS 投影,其中 TFT-LCD 投影技术是目前最成熟且主流的技术,随着 AR-HUD 的普及 DLP 技术有望成为主流。

TFT-LCD 投影技术是目前最廉价、最成熟、最常见的 HUD 投影技术,通过分色镜将白色灯光分解成红、绿、蓝三色光,再通过液晶单体达到投影的效果,但是由于光经过液晶后亮度减弱,且液晶间存在距离,成像的分辨率较低。

激光扫描是运用激光作为光源,通过 MEMS 微振镜形成投影,无需复杂的光学系统。

LCOS 投影技术:光源经过分色镜后投射至三片 LCOS 面板,再通过合光系统形成影像;在分辨率、色度及色彩方面都非常优越,但成本过高,且耐高温性低。

DLP 投影技术:是美国德州仪器的专利技术,通过技术十万个超微型镜片的 DMD 将光源反射至投影镜头形成图像。DLP 具有温升控制特性,适用于 AR-HUD 这种对器件耐热性要求高的 HUD,未来可能随着 AR-HUD 的普及进而成为主流技术。

切合未来智驾场景,增强现实重燃业界关注

随着自动驾驶的发展,未来 AR-HUD将在安全驾驶方面扮演着更为重要的角色。

AR-HUD 对于用户而言,具有很大的直观性,通过结合现实路况信息,实时出现一些虚拟箭头来直观地引导驾驶员前进,从而避免在驾驶中出现开过路口和分散驾驶员注意力的情况。

在驾驶安全方面,AR-HUD 将结合 ADAS、汽车传感器来做出安全提醒。例如,跟车距离预警、压线预警、红绿灯监测、提前变道、行人预警、路标显示、车道偏离、前方障碍物、驾驶员状态监测等等。

同时,通过颜色的变化来提醒驾驶员安全度。在驾驶娱乐方面,AR-HUD 将结合当前位置、地图和场景 AI 等来为驾驶员提供路过景区、商场、餐厅等信息,实现车与道路环境的互联。整车厂通过 HUD 提升车辆的科技感,且提供更好的驾驶体验吸引年轻消费者。

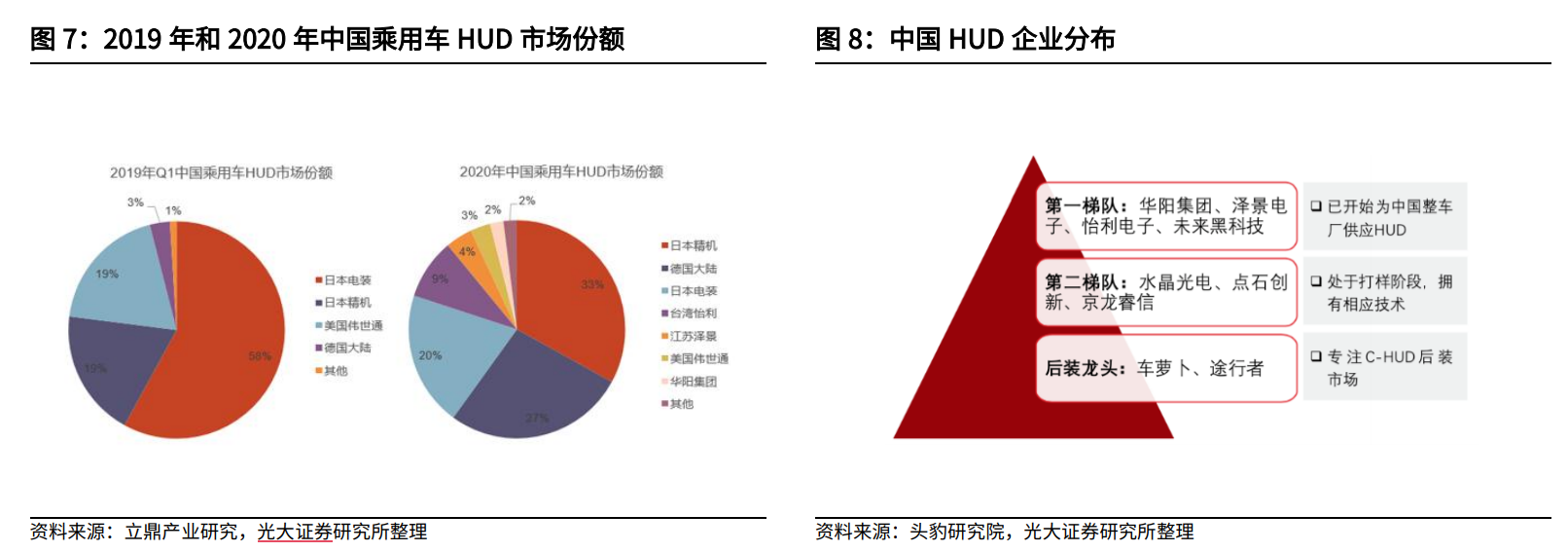

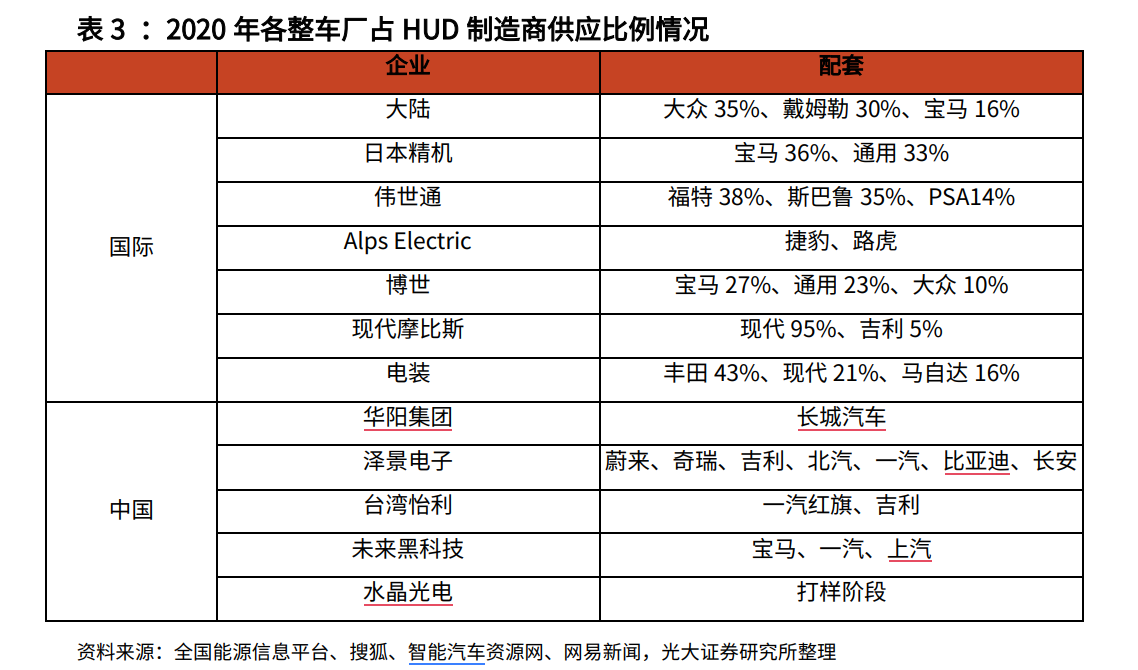

国际企业拥有技术优势、上游供应资源优势和下游渠道优势,中国 HUD 市场份额被国际企业所垄断,国产企业增长迅速

中国 HUD 市场竞争格局呈现高度集中的态势,主要以国际企业为主,形成垄断局面,2019 年一季度 CR3 市场份额达 96%,2020 年 CR3 有所下降,为 80%,中国企业首次跻身前五,中国企业HUD 市场份额占比迅速增大。

国际企业主要争夺中高端汽车市场,而中国 HUD 企业由于价格便宜,主要集中自主品牌整车厂

HUD 行业技术要求高,资金投入大,行业壁垒高,需要大量光学人才进行研发,研发周期达到 5 年以上,小企业因为资金和技术人员匮乏难以生存。

因此 HUD 制造商均为大型企业或是已具备技术的企业转型。所以,由于国际企业拥有长期以来积累的优势,中国 HUD 企业在一段时间内难以打破国际企业的垄断。

国际 HUD 制造商发展较早,产品普遍比较成熟,获得多家整车厂认可,同时产量充足也使得他们有能力为多家整车厂提供 HUD。而中国 HUD供应商起步较晚,仍处于成长期,其通过与单个中国头部车企合作,逐渐打开HUD 市场。

随着中国汽车智能化的快速发展,HUD 的渗透率将快速提高

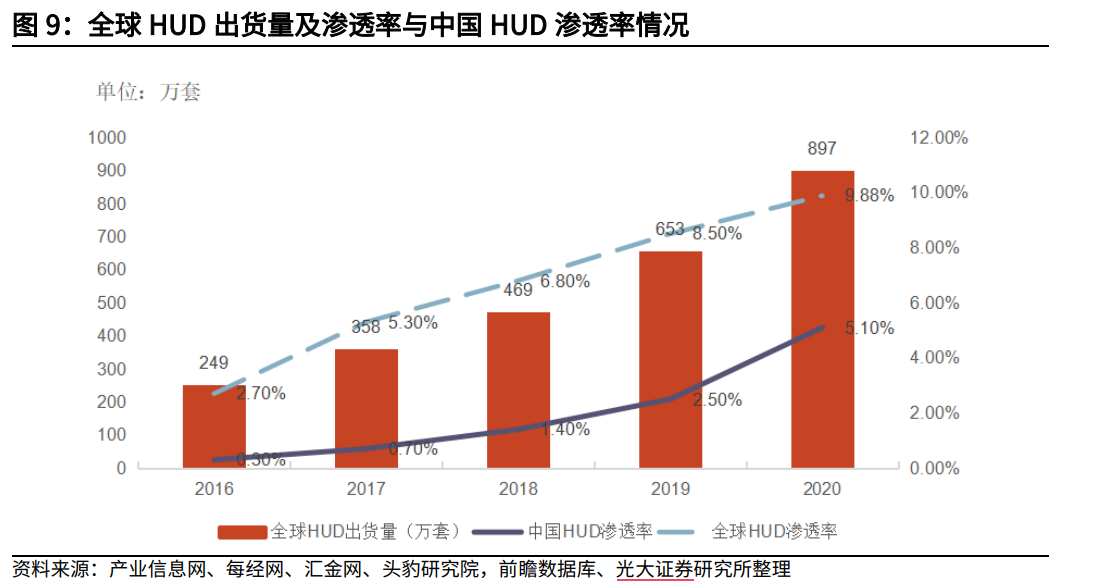

全球 HUD 出货量处于快速增长状态,2020 年全球 HUD 出货量比 2019 年增加 244 万套,同比增长 37.4%。

根据高工智能汽车研究院监测数据显示,2020 年 1-10 月,国内搭载 HUD 配置的新车数量约为 57.78 万辆,相较于去年同期增长 102.67%。

根据数据显示,中国 HUD 渗透率仍处于较低的水平,但已经呈现高速增长的态势,未来有望加速渗透。随着中国汽车智能化的快速推动,人机交互的重要性突破,HUD 借智能化的东风实现智能驾驶和智能座舱的深度融合,未来渗透将持续加快。

AR-HUD 当前价位相对较高,W-HUD 次之,C-HUD 价格较低

C-HUD 价格在500 到数千元不等,体验效果差距较大,主要用于后装市场,W-HUD 售价在1000-2000 元,AR-HUD 售价一般为 3000 元以上。

根据 2021 年数据显示,HUD产品主要以选配为主,价格普遍偏高,奔驰选配价格一般为 9000/12600 元,宝马选配价格主要以 11600/14000/15700 元为主,奥迪一般为 18700/20600 元,价格高导致消费者接受能力较低。

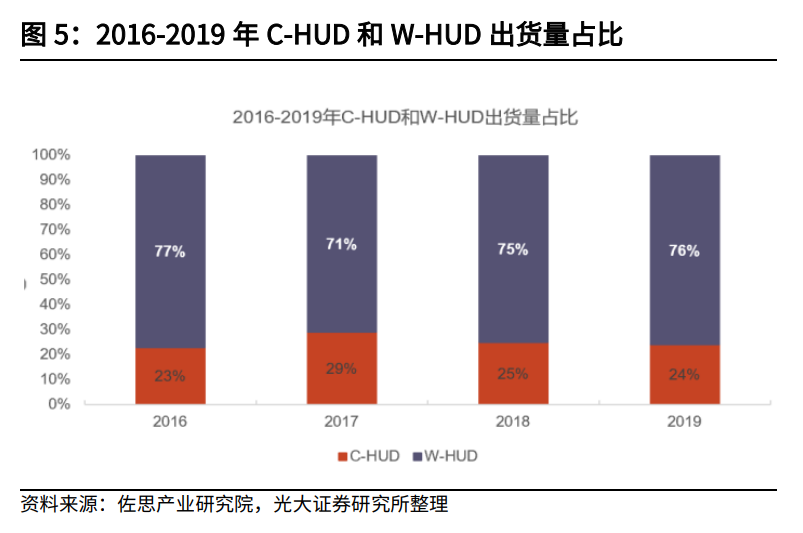

但随着 AR-HUD 逐渐量产,产生规模效应,各类 HUD 产品的单价也有望逐年降低。并且未来随着更多车型搭载 AR-HUD,AR-HUD 的占比将快速提升,C-HUD 由于视觉效果不佳、行驶过程中稳定性不足等原因,市占率将逐步下降。

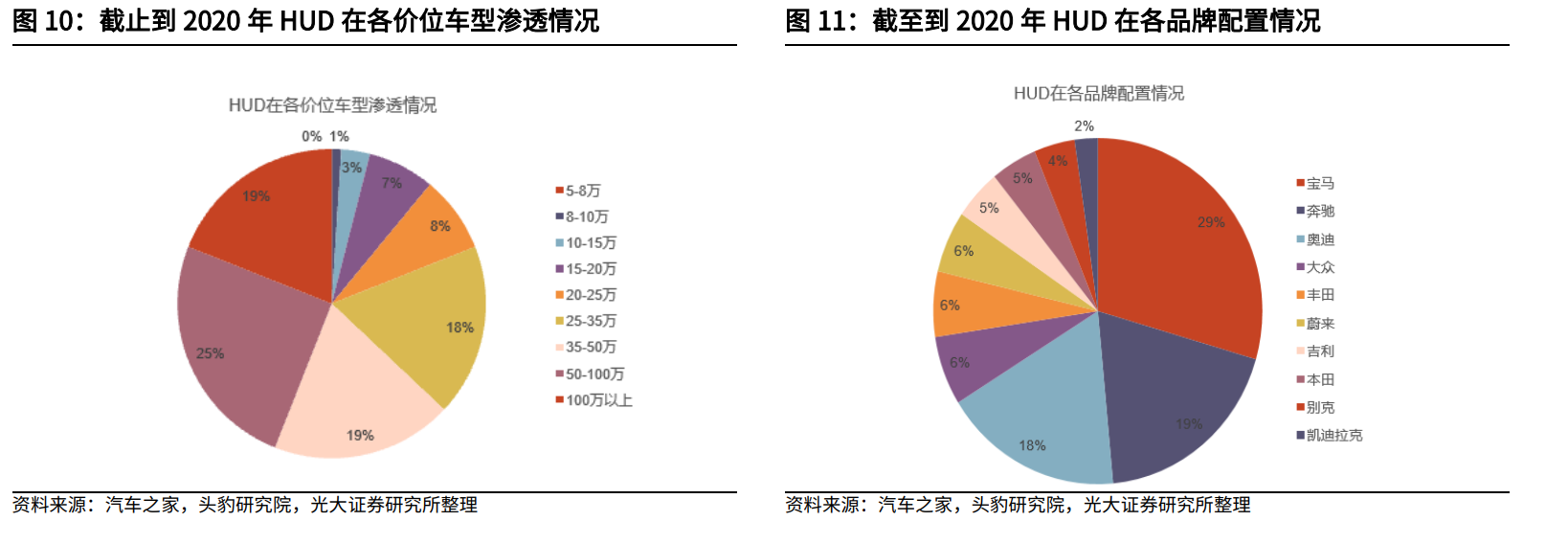

截止到 2020 年,在 205 个车系的 780 款车型中,中国 HUD 主要配置于 25 万以上的车型上,以宝马、奔驰、奥迪等合资整车厂为主,多为选配。

随着 AR-HUD 的逐渐量产,其更多将配置于中高端车型中,而 W-HUD 将下沉至中低端车型,整体 HUD 渗透率将呈现高速的增长。

文章来源:光大证券

本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

沪公网安备31011802004900号

沪公网安备31011802004900号